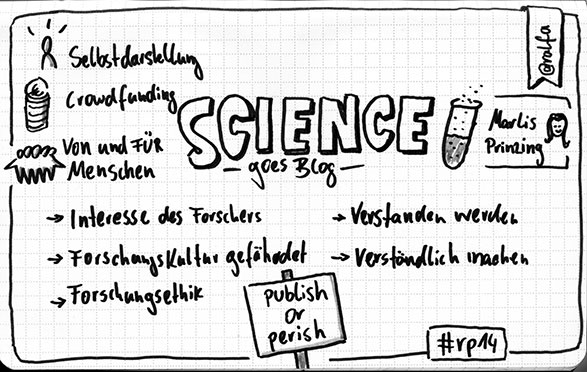

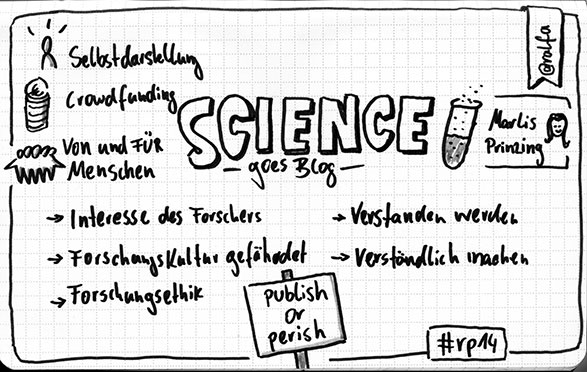

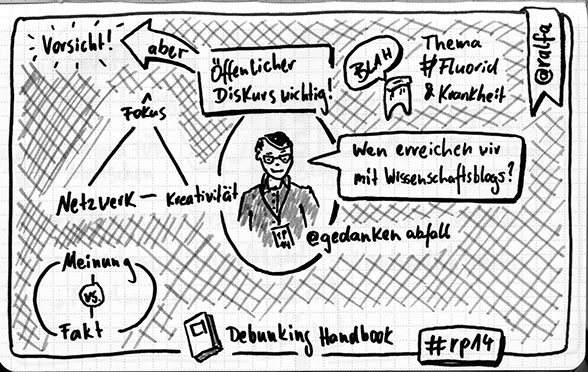

Sketchnotes zum Vortrag “Science goes Blog – wer forscht, muss unter die Leute” von Dr. Marlis Prinzing bei der re:publica 14

KURZTHESE:

Die digitale Gesellschaft entvölkert die Elfenbeintürme. Wer forscht, MUSS unter die Leute. Er MUSS erklären und diskutieren, was in den Labors und den Köpfen geschieht und welche Folgen Datenbrillen, Drohnen, fahrerlose Autos, „mitdenkende“ Roboter etc. haben für die Art, wie wir leben. Die digitale Wissensgesellschaft kann nur als Dialoggesellschaft existieren. Forschung in der Dialoggesellschaft bedeutet Transfer: die Crowd diskutiert mit, forscht mit, finanziert mit. Deutsche und internationale Beispiele zeigen, wie das konkret aussehen kann.

BESCHREIBUNG:

Zersaustes Haar, weltfremd, verbarrikadiert in einen Elfenbeinturm, glücklich mit Büchern, Maschinen und sich selbst – die digitale Wissens- und Forschungsgesellschaft schiebt das Bild des zerstreuten Professors und Forschers ins Land der Legenden.

Wer heute forscht, muss kommunizieren. Anders geht es nicht: Forschung in der Dialoggesellschaft bedeutet Transfer: die Crowd diskutiert mit, forscht mit, finanziert mit. Forscher sind der Gesellschaft, also der Crowd gegenüber verantwortlich; das ist Win-Win: Die Crowd kann helfen, lähmenden Forschungsantrags- und Verwaltungsmühlen nicht mehr völlig ausgeliefert zu sein.

Vorgestellt werden deutsche und internationale

Beispiele herausragender Science-Blogs und anderer digitaler Diskursplattformen, auf denen über Chancen und Risiken aktueller Forschung debattiert wird

Beispiele und Ideen, wie die Crowd beim Forschen helfen kann – beispielsweise als Codierer bei Inhaltsanalysen, oder in Auswertungsteams

Beispiele für Plattformen, die Chancen bieten, Forschung zu finanzieren über Beiträge vieler.

Außerdem wird diskutiert werden,

Wann solche Instrumente gelingen, wann sie scheitern – und woran.

Warum und in welcher Weise diese neue Art von Forschungstransfer in Form eines Dialog- und Teilhabeprozesses jedem nützt.

(Aus Platzgründen nur ein Beispiel: http://www.sciencestarter.de/, eine deutschsprachige Crowdfunding-Plattform. Sie dient vordergründig der finanziellen Unterstützung von Forschung, ermöglicht aber auch, im Sinne von Open Science selbst mitzuforschen und vor allen Dingen, sich mit Sinn und Nutzen von Studien direkt auseinanderzusetzen.)

Wow! Knapp 400-450 Besucher der

Wow! Knapp 400-450 Besucher der